Cyril le Grix, président

|

Face au climat asphyxiant et nauséabond dans lequel nous ont plongé les résultats des élections européennes du dimanche 9 juin, le Syndicat National des Metteuses et Metteurs en Scène appelle, aux côtés des autres syndicats de la Fédération de la CGT Spectacle, à une mobilisation collective qui seule permettra de lutter efficacement contre les idées de haine et de violence de l’extrême droite.

Le SNMS réaffirme haut et fort que l’idéologie d’extrême droite menace violemment la démocratie dans toute l’Europe, porte atteinte aux droits humains et reste incompatible avec nos valeurs républicaines fondamentales.

Si en tant que citoyens et artistes, nous comprenons et partageons la colère qui monte depuis plusieurs années dans notre pays, le vote en faveur de l’extrême droite ne sera jamais une solution. Au contraire, son programme est une vaste mystification qui va à l’encontre des droits et des intérêts de celles et ceux qu’elle prétend défendre.

Malgré ce contexte, nous, metteuses et metteurs en scène comme nombre de citoyens, refusons de nous résigner face à l'extrême droite.

Ce séisme politique annoncé n’est pas une fatalité. A l’idée de ce que pourrait devenir notre pays au soir du 7 juillet prochain avec une majorité d’extrême droite élue à l’Assemblée nationale, nous devons agir pour enrayer la progression de ce fléau. Les trois semaines à venir seront décisives.

Aussi nous vous donnons rendez-vous dès le jeudi 13 juin à 14h30 devant l’Ecole Nationale d’Architecture, 60 boulevard de la Villette pour une première mobilisation que nous espérons la plus large possible pour défendre notre démocratie.

Face au climat asphyxiant et nauséabond dans lequel nous ont plongé les résultats des élections européennes du dimanche 9 juin, le Syndicat National des Metteuses et Metteurs en Scène appelle, aux côtés des autres syndicats de la Fédération de la CGT Spectacle, à une mobilisation collective qui seule permettra de lutter efficacement contre les idées de haine et de violence de l’extrême droite.

Le SNMS réaffirme haut et fort que l’idéologie d’extrême droite menace violemment la démocratie dans toute l’Europe, porte atteinte aux droits humains et reste incompatible avec nos valeurs républicaines fondamentales.

Si en tant que citoyens et artistes, nous comprenons et partageons la colère qui monte depuis plusieurs années dans notre pays, le vote en faveur de l’extrême droite ne sera jamais une solution. Au contraire, son programme est une vaste mystification qui va à l’encontre des droits et des intérêts de celles et ceux qu’elle prétend défendre.

Malgré ce contexte, nous, metteuses et metteurs en scène comme nombre de citoyens, refusons de nous résigner face à l'extrême droite.

Ce séisme politique annoncé n’est pas une fatalité. A l’idée de ce que pourrait devenir notre pays au soir du 7 juillet prochain avec une majorité d’extrême droite élue à l’Assemblée nationale, nous devons agir pour enrayer la progression de ce fléau. Les trois semaines à venir seront décisives.

Aussi nous vous donnons rendez-vous dès le jeudi 13 juin à 14h30 devant l’Ecole Nationale d’Architecture, 60 boulevard de la Villette pour une première mobilisation que nous espérons la plus large possible pour défendre notre démocratie.

... continuer la lecture de l'édito

réduire

|

Actus du SNMS

actu du 18/07/2024

𝐍𝐨𝐮𝐯𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐀𝐬𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞́𝐞 𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 : 𝐭𝐫𝐨𝐢𝐬 𝐨𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐩𝐫𝐢𝐨𝐫𝐢𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬

actu du 12/07/2024

Les Assises Nationales de la Mise en Scène

actu du 15/03/2024

Annulation de crédits : expression commune de la branche CCNEAC au CNPS de mars 2024

actu du 29/01/2024

Informelle du 5 février

actu du 19/01/2024

Retour du SNMS à la CGT Spectacle

actu du 11/10/2023

Décès de Jorge Lavelli

actu du 09/10/2023

Osez les autrices - octobre 2023

actu du 24/07/2023

Faut-il encore payer les artistes ? En écoute !

actu du 10/07/2023

Le SNMS à Avignon !

actu du 22/05/2023

Hommage à Colette Nucci

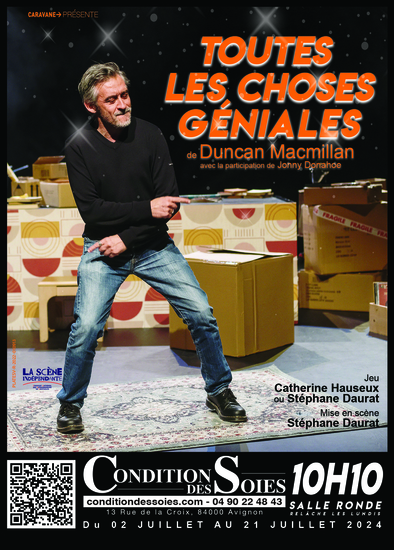

actu - Stéphane Daurat

TOUTES LES CHOSES GÉNIALES

actu - Stéphane Daurat

L'HOMME QUI DORT

actu - Stéphane Daurat

LES LAURIERS ROSES

actu - Stéphane Daurat

APRÈS LE CHAOS

actu - Eva Schumacher

Cyborg Experiment#1

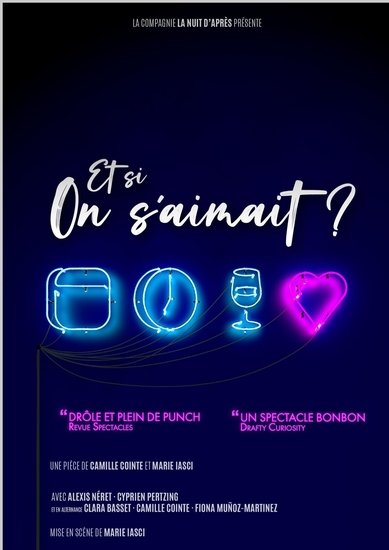

actu - Marie Iasci

ET SI ON S'AIMAIT ?

actu - Camille Roy

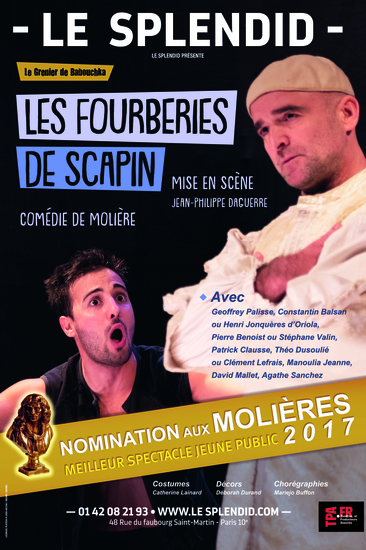

Les Fourberies de Scapin

actu - Camille Roy

TEMPÊTE

Inscription à la

Inscription à la